CRISE DU POLITIQUE ?

L’exercice du pouvoir politique est indissociable d’une mise en scène de la politique comme spectacle. Cette dimension spectaculaire de l’action politique trouve bien sûr dans l’image en mouvement l’un de ses plus puissants moteurs. Aujourd’hui, on a coutume de dire que tout va trop vite – avec les médias sociaux, les chaînes d’information en continu –, et que les politiques sont pris au piège d’une accélération des signes audiovisuels qu’ils ne contrôlent plus ou auxquels ils sont contraints de s’adapter. C’est sans doute vrai, mais la bonne adaptation aux flux des images n’est pas non plus le gage d’une politique émancipatrice ou égalitaire. Au contraire, devrait-on dire, si l’on considère par exemple les désastres sanitaires, environnementaux ou encore fiscaux de la présidence de Donald Trump, dont la maîtrise du temps médiatique a été pourtant, il faut bien le reconnaître, d’une redoutable efficacité pour se maintenir au pouvoir. Le cas Trump permet d’ailleurs de renverser un certain nombre de stéréotypes sur les relations entre la politique comme lieu d’incarnation de l’autorité et les images animées supposées en actualiser les effets. Comme l’idée reçue qu’un chef d’État devrait nécessairement exceller dans l’usage du médium dominant de son temps. En ce sens, si Trump a eu un usage unique de Twitter, décisif pour entretenir l’illusion d’un contact direct avec ses électrices et électeurs, il n’est pas pour autant le « Président Twitter » comme on l’a souvent défini. Car le 45e président des États-Unis est d’abord resté un homme du temps réel de la télévision, et ses salves de tweets étaient en grande partie des réactions envers un direct télévisuel dont il était un spectateur assidu.

Le risque du bêtisier politique

Le cinéma attend encore son biopic sur Trump, même s’il doit affronter un défi de taille : ne pas tomber dans l’écueil du bêtisier politique que cette typologie de gouvernants suscite presque immanquablement. Le bêtisier a le défaut de mépriser les sujets qu’il raille, et c’est pour cette raison même qu’il rate sa cible. À l’heure où des figures aussi improbables que Jair Bolsonaro au Brésil, Rodrigo Duterte aux Philippines ou Boris Johnson au Royaume-Uni ont eux aussi atteint la fonction suprême, il est urgent de mesurer les possibles en matière de cinéma pour, sinon les contrer – qui oserait le croire ? –, du moins nous ouvrir les yeux sur la fabrique des images qui leur permettent de prétendre aux plus hautes responsabilités. C’est ce que Nanni Moretti a magistralement réussi avec Le Caïman (2006), son film sur celui qui fut à trois reprises président du Conseil italien, Silvio Berlusconi. Il ne s’agissait pas, pour Moretti, de faire le portait d’un bouffon en politique, comme la critique de gauche avait coutume de le dresser, mais de montrer la force spectaculaire d’un individu qui a sans cesse varié les scènes d’intervention médiatique : politique, sportive, de variété, même la scène judiciaire… En multipliant les acteurs qui interprètent le leader italien à l’écran, Moretti situe son film sur le terrain même de celui qu’il dénonce : celui d’une occupation tous azimuts d’une société du spectacle devenue suffocante. En résulte un retournement de la figure de Berlusconi qui se déploie là où son image se construit (que celle-ci provienne de la sphère télévisuelle, institutionnelle ou encore privée), au lieu d’un détournement parodique qui tombe dans les facilités d’une moquerie condescendante.

L’amour pour le pouvoir

Ces quelques figures monstrueuses de la politique contemporaine posent à nouveaux frais la question que soulevait Michel Foucault dans les années 1970, celle d’un « amour pour le pouvoir ». Non pas seulement l’amour forcené qui permet, au milieu de mille embûches, d’y accéder, mais l’étrange amour ressenti pour celles et ceux qui détiennent le pouvoir. Foucault mentionnait à cet égard l’existence d’une véritable « érotisation du pouvoir » qui, au fil des époques, permet d’asseoir le rapport entre gouvernants et gouvernés. Les rituels de la monarchie y participaient à leur façon, scellant une adhésion presque érotique entre le roi et sa cour, comme Roberto Rossellini a pu en élaborer quelques facettes dans La Prise de pouvoir par Louis XIV (1966). Dans les années 1960 et 1970, de nouveaux hommes politiques sont apparus, comme John F. Kennedy ou Valéry Giscard d’Estaing, qui ont su jouer de leur élégance physique pour renouveler les images de la politique aussi bien que l’image des politiques, comme Raymond Depardon le montre de façon à la fois drolatique et rigoureuse dans 1974, une partie de campagne (1974). Aujourd’hui, cette érotisation passe par d’autres canaux visuels que ceux de la photogénie de mode qui, à l’époque, inspirèrent différemment JFK ou Giscard. L’une des tâches du cinéma est de sonder l’iconographie de la communication politique d’un Berlusconi ou d’un Trump, pour tenter de comprendre l’attraction qu’ils génèrent auprès d’électeurs et d’électrices qui n’ont pourtant aucun intérêt à voter pour eux (la classe ouvrière, les minorités, les femmes…). L’érotisation du pouvoir, dans ce cas, passe moins par une éventuelle prestance physique, qu’elle fait miroiter à certaines franges de l’électorat la possibilité de reconduire, dans le plus quotidien, un exercice du pouvoir fondé sur la domination, la cruauté ou encore l’humiliation d’autrui.

Sortir de la monstruosité en politique

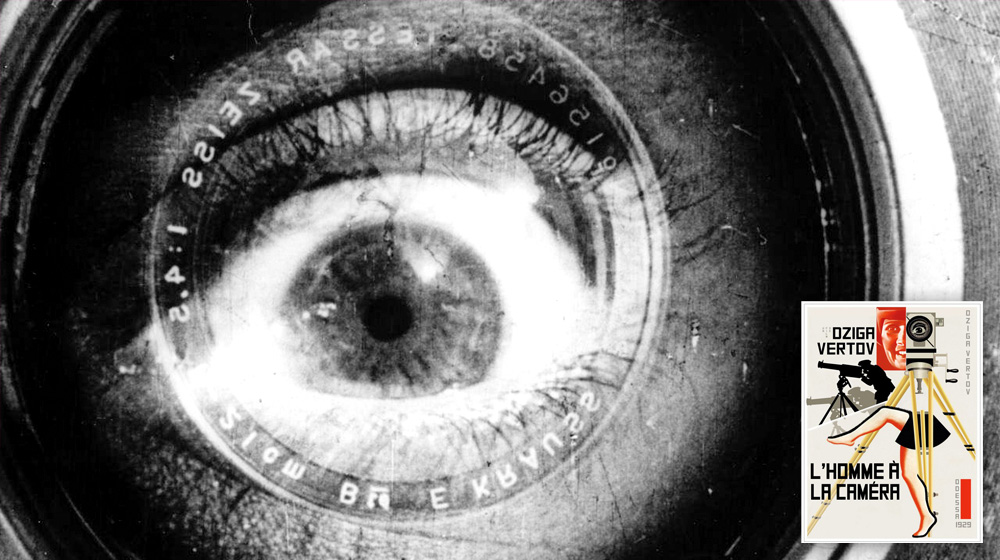

Parcourir l’histoire du cinéma, comme nous y invitent à chaque édition les Journées cinématographiques, permet de forger des armes contre toutes les formes de monstruosité politique issues de notre présent. Il s’agit également et surtout de renouer avec des figures positives de l’action politique, comme John Ford l’esquisse dans Vers sa destinée (1939) sur les débuts d’Abraham Lincoln comme apprenti avocat dans la capitale de l’Illinois et candidat à la Chambre des représentants. Ford démontre qu’une entrée en politique ne vise pas forcément à reconduire un ordre établi, puisqu’elle peut aussi bien subvertir cet ordre de l’intérieur en vantant la construction d’un monde commun plus juste. Quitte à paraître en décalage – c’est le cas du jeune Lincoln – avec un système judiciaire supposé défendre l’égalité de tous devant la loi. Loin de se focaliser sur un destin individuel et salvateur pour une nation entière, L’Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov, pour sa part, contribue diversement à l’élaboration d’un commun émancipé : en brisant toutes les hiérarchies (sociales, économiques, culturelles…) entre les mille activités qui rythment la vie d’une grande ville s’éveillant à la modernité. Vertov ne présente pas, sur un mode épique, des hommes ou des femmes politiques à la manœuvre, mais il laisse entrevoir les possibles en politique au sein d’une communauté d’où toute relation verticale au pouvoir a disparu.

Reste à savoir de quelle manière la fiction historique de Ford peut continuer à inspirer des manières de faire de la politique aujourd’hui, ou comment l’utopie de Vertov est susceptible de façonner un engagement politique au quotidien. On dit que cet engagement est en crise aujourd’hui, mais on oublie que le désarroi qui en découle est indissociable d’une incertitude plus profonde qui enveloppe tout engagement dans la société, comme le montre à sa façon Robert Kramer dans In The Country (1966). Kramer soutient l’idée complémentaire que toute action politique soucieuse de modifier le temps présent n’est pas séparable d’autres moments flottants qui font l’ordinaire de nos vies, comme les relations de couple. Il avance sur ce point l’hypothèse que l’échec du militantisme peut engendrer un échec du couple, à moins que ce soit l’inverse… Plus globalement, il est légitime d’affirmer que s’engager politiquement, c’est s’engager dans un temps aléatoire qui est nécessairement tourmenté. Ce qui est illégitime, en revanche, ce sont toutes les forces anesthésiantes qui veulent nous faire croire que la crise du politique constitue désormais un horizon indépassable, et qu’il est de ce fait inutile d’agir pour transformer notre histoire contemporaine. Dans la variété des genres et des styles que nous propose cette 22e édition des Journées cinématographiques, l’art des films est là pour nous rappeler que les prophètes du malheur ont toujours tort.

Dork Zabunyan, professeur en études cinématographiques à Paris 8